当第97届奥斯卡金像奖的镁光灯渐渐暗去,那些获奖影片的余温仍在影迷心中荡漾。然而,电影艺术的魅力不仅存在于银幕之上,更延伸至其视觉载体——电影海报这一独特的艺术形式。在官方海报之外,一股由影迷自发创作的艺术浪潮正悄然兴起,这就是充满生命力的粉丝电影海报(Fan Art)。

粉丝创作的视觉

粉丝海报的诞生源于影迷对电影作品最纯粹的情感投射。从早期同人圈层的自发创作,到如今社交媒体时代的专业呈现,这种艺术形式已经完成了从边缘到主流的华丽转身。粉丝艺术家们不再满足于简单复制,而是通过解构电影角色与经典场景,用独特的视觉语言重新诠释作品内核。

色彩叙事:朴赞郁电影的视觉重构

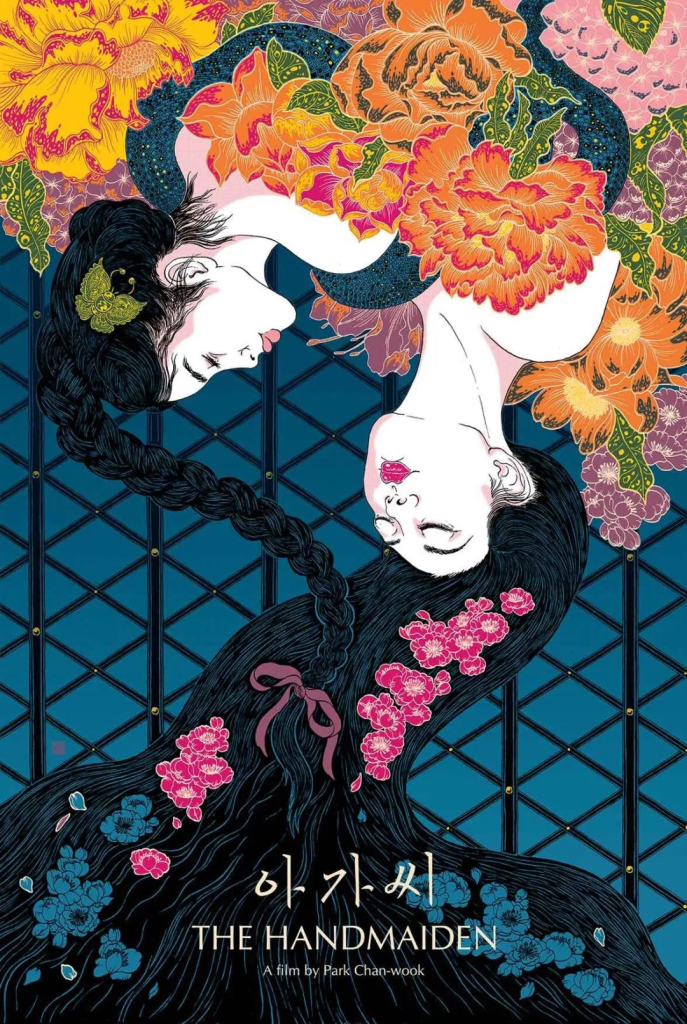

韩国导演朴赞郁的作品以其鲜明的视觉风格和哲学深度著称,这为粉丝创作提供了丰富的素材。在《小姐》的粉丝海报中,艺术家Yohey Horishita运用高饱和色彩和倒置构图,巧妙隐喻了女性角色在权力游戏中的命运。而Leonardo Recupero为《亲切的金子》设计的海报,则以极简的红黑白灰色调,展现了女主角复杂的内心世界。

朴赞郁标志性的暴力美学在《老男孩》的粉丝海报中得到全新演绎。艺术家Mike Lee-Graham用暗色调搭配醒目的桃红色元素,将复仇主题视觉化,创造出比官方海报更具冲击力的艺术表达。

符号拼贴:《寄生虫》的阶层寓言

获得奥斯卡多项大奖的《寄生虫》成为粉丝创作的绝佳素材。艺术家Olly Gibbs通过精心设计的视觉符号——玩具箭、小白狗、摩斯密码灯等元素,构建出一个充满悬疑感的叙事迷宫。而菲裔美籍艺术家Leonardo Santamaria则通过人物叠影的手法,巧妙呈现了电影中复杂的角色关系。

美国插画家Sean C. Jackson以其标志性的迷宫风格,将电影中的空间政治视觉化。从山顶豪宅到半地下室的空间过渡,完美诠释了影片对社会阶层的深刻批判。

另类海报的艺术突围

在粉丝创作的广阔天地中,另类电影海报(Alternative movie posters)以其前卫的实验性独树一帜。这类作品打破了商业海报的常规,以极简构图、抽象符号等手法挑战传统审美。

从地下到主流的艺术进化

艺术评论家Matthew Chojnacki在其著作《另类电影海报:地下电影艺术》中,系统梳理了这一艺术形式的发展历程。书中收录的200多幅作品证明,另类海报已经从边缘亚文化成长为备受认可的艺术门类。

设计师Joshua Budich的作品以简约用色和强烈视觉冲击力著称,而瑞典设计师Viktor Hertz则擅长用极简线条引发观者的联想。他们的创作模糊了电影海报与艺术品的界限,为这一形式注入了新的可能性。

跨界灵感的艺术实验

当代另类海报艺术家们大胆借鉴波普艺术、超现实主义等流派的表现手法。艺术家Tracie Ching将鲜明的色彩对比与几何构图完美结合,其作品甚至获得了索尼影业等主流制片方的青睐。

Marie Bergeron为《教父》设计的无头马意象,以及为《现代启示录》创作的血河士兵形象,都展现出惊人的艺术想象力。而Phantom City Creative工作室为《大白鲨》《哥斯拉》等经典影片创作的海报,则通过巧妙的视觉隐喻重新定义了怪兽电影的美学表达。

电影艺术的二次生命

粉丝电影海报的蓬勃发展证明,艺术创作从未被禁锢在象牙塔中。这些作品既是影迷对电影的深情致敬,也是富有创意的艺术再创造。当官方海报完成电影的商业使命时,粉丝创作则以更自由的姿态,实现了从”观看者”到”创作者”的身份转换。这种充满活力的二次创作,不仅延展了电影艺术的生命力,更构建起观众与作品之间全新的对话方式。或许,这正是电影作为大众艺术最动人的特质——它永远属于每一个热爱它的人。