创意枯竭这事儿,谁没遇到过呢?有时候坐在电脑前,盯着空白文档,脑子里比白纸还干净。别慌,这7个方法能帮你快速找回状态。

1. 换个环境,刺激感官

老在一个地方待着,脑子容易僵化。试试换个环境,哪怕只是从书房挪到阳台。新鲜的环境能刺激感官,让大脑重新活跃起来。有人喜欢咖啡馆的嘈杂,有人偏爱公园的安静,找到适合你的那个“灵感角落”。

2. 随手记录碎片想法

灵感这东西,往往在不经意间闪现。养成随手记录的习惯,手机备忘录、便签纸甚至餐巾纸都可以。别嫌想法零碎,它们可能是未来创作的种子。等创意枯竭时翻一翻,说不定能拼凑出惊喜。

3. 做点完全无关的事

硬逼自己“想出来”往往适得其反。不如暂时放下工作,去做点完全不相关的事:洗碗、散步、整理衣柜……让大脑进入“后台运行”模式。很多绝妙点子都是在放松时突然冒出来的。

4. 限定时间“自由写作”

设定5-10分钟,不管逻辑好坏,把脑子里任何东西写下来。不用考虑文笔或结构,纯粹让思维流动。这个练习能打破“必须完美”的心理障碍,经常能意外挖到宝藏句子或角度。

5. 从相反方向思考问题

如果常规思路走不通,试试反其道而行:写美食文案卡壳?不如先写“最难吃的食物”;画插画没灵感?故意画最丑的版本。这种逆向思维常常能打破僵局,甚至催生更有趣的创意。

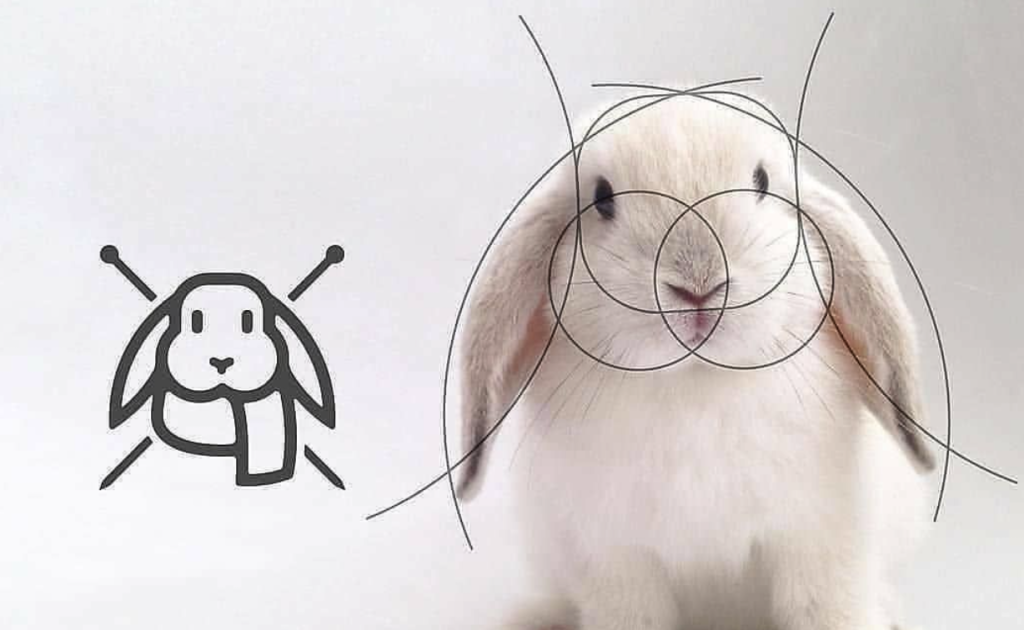

6. 建立“灵感急救包”

平时看到的好设计、金句、有趣新闻都分类保存,建个专属灵感库。创意枯竭时就翻出来看看,不是要抄袭,而是让这些素材成为“创意跳板”。我的文件夹里就存着几百张奇怪的路牌照片,每次都能激发新脑洞。

7. 接受不完美的初稿

很多时候卡住是因为太追求一步到位。记住初稿本来就是用来改的,先写个“最烂版本”又如何?完成比完美重要,写着写着状态自然就回来了。

创意枯竭不是能力问题,而是状态问题。这些方法就像工具箱里的不同工具,总有一款能帮你撬开思路。下次再遇到“脑子空白”时,别焦虑,挑个方法试试——毕竟连J.K.罗琳写《哈利波特》时也常靠咖啡馆续命呢。

8. 用身体带动大脑

有时候创意卡壳是因为我们太”脑力劳动”了。试试站起来做几个深蹲,或者干脆跳一段即兴舞蹈。身体动起来的时候,血液流速加快,大脑供氧更充足,那些淤积的思路反而容易疏通。我写作遇到瓶颈时经常在房间里踱步,走着走着就蹦出好句子。

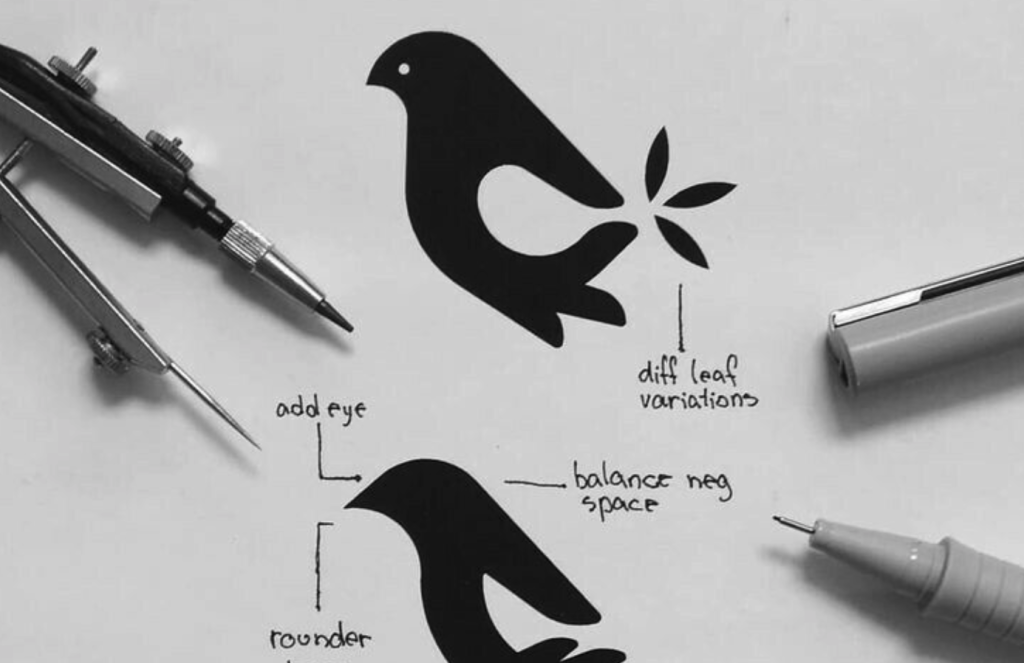

9. 换个创作工具

如果你习惯用电脑写作,试试拿起纸笔;如果总用黑色签字笔,换支彩色马克笔。工具的转变会带来新鲜感,触发不同的思维方式。有位插画师朋友告诉我,当她从数位板换回铅笔素描时,线条突然就有了生命力。

10. 给自己设置有趣的限制

完全的自由有时反而让人无所适从。试试给自己一些有趣的限制:用三个词编故事、只用手机备忘录写完整篇文章、在公交车上完成创作…这些看似刁难的条件,往往能激发意想不到的创造力。就像诗人写十四行诗,限制中反而诞生经典。

11. 重温童年热爱

翻出小时候最爱的故事书、动画片或者游戏。那些曾经让你着迷的元素里,藏着最纯粹的创作冲动。有位编剧每次没灵感就重看《龙猫》,说能找回”最初对故事的感动”。童年热爱就像创意的充电桩。

12. 和不同领域的人聊天

和程序员聊艺术,和厨师聊编程,和小朋友聊哲学。跨领域的对话会产生奇妙的化学反应,很多突破性创意都来自学科交叉地带。上周和一位园艺师闲聊,他说的”植物生长节奏”竟让我想通了一个剧本结构问题。

13. 允许自己”浪费”时间

躺在沙发上发呆、漫无目的地刷社交媒体、盯着云朵看半小时…这些看似”浪费时间”的行为,其实是创意酝酿的必要过程。大脑需要放空才能重组信息。别总把自己逼得太紧,张弛有度才是长久之道。

14. 建立创意重启仪式

可以是冲一杯特定口味的咖啡、播放某张专辑、整理桌面…培养专属于你的”创意开关”。村上春树写作前要长跑,海明威站着写作,这些仪式感就像对大脑说:”准备好,要开始创作了”。

创意就像呼吸,有进有出才是自然。下次遇到枯竭期,不妨把它看作蓄力的过程。记住,就连最丰沛的泉水也有枯水期,但那之后涌出的水流往往更加清澈有力。你的创作力从未消失,它只是在寻找新的出口。

创意枯竭时,不必焦虑,试试这些方法:换个环境刺激感官、随手记录碎片灵感、做点无关的事放松大脑、自由写作打破僵局、逆向思考激发新角度、建立灵感库随时调用、接受不完美的初稿。此外,活动身体、更换工具、设置创作限制、重温童年热爱、跨领域交流、适当”浪费”时间、建立创意仪式等,都能帮助重启思维。创意需要沉淀和流动,枯竭只是暂时的调整期,用对方法,灵感自会重新涌现。

55555

567666