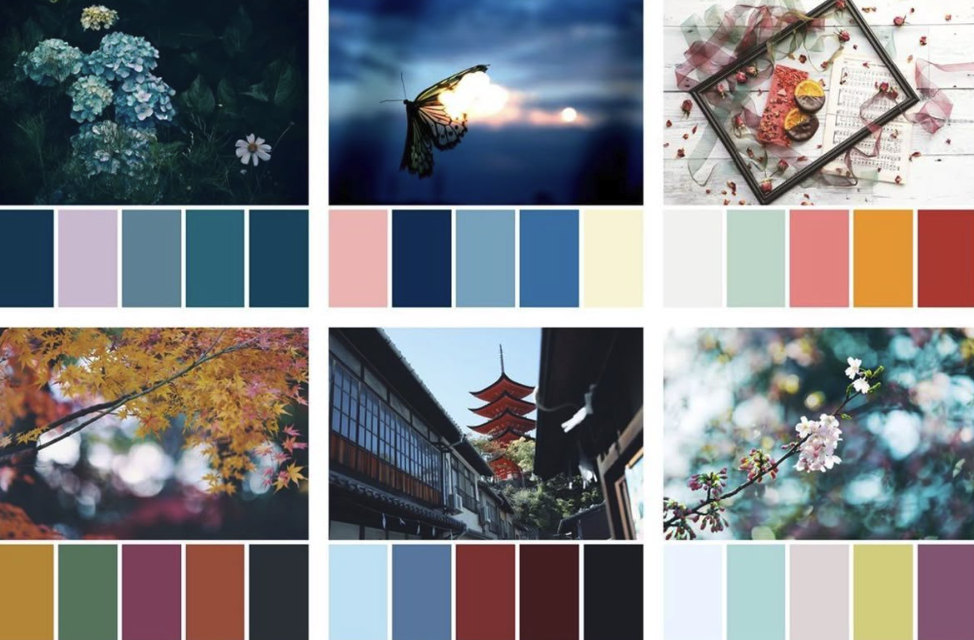

色彩搭配确实有门道,但千万别被那些所谓的”黄金法则”给框死了。我见过太多设计师死抱着6:3:1的比例不放,结果做出来的东西反而显得死板。今天就聊聊这个被神化的色彩比例,以及它到底该怎么用才合适。

先说结论:6:3:1这个比例确实是个不错的起点,但它绝不是放之四海皆准的真理。这个比例指的是主色占60%,辅助色占30%,点缀色占10%。听起来很科学对吧?但实际运用中,色彩搭配远比数字游戏复杂得多。

我刚开始做设计时也迷信这套理论。记得有次给咖啡馆做VI,硬是按这个比例配了个咖啡棕+奶油白+深红的组合。结果老板看完直摇头,说看起来像快餐店。后来我试着把主色降到50%,辅助色提到35%,点缀色用到15%,整个感觉立马就活起来了——暖色调的层次感出来了,空间也显得更通透。

色彩心理学告诉我们,人对不同色彩的面积感知其实很主观。比如明亮的黄色就算只占5%,视觉冲击力可能比占20%的灰色还强。所以单纯按面积分配根本不靠谱。我后来总结了个小窍门:先把色块都调成灰度,如果灰度图看起来层次分明,那彩色版本基本不会差到哪去。

具体操作时,我建议分三步走:先确定情绪基调,再考虑色彩关系,最后才是微调比例。比如要做个科技感的海报,主色用深蓝没问题,但辅助色如果死守30%,可能会让画面太压抑。这时候把辅助色提到40%,用银灰来提亮,反而更能突出科技感。

最近帮朋友工作室改LOGO就遇到这种情况。原设计严格按6:3:1,结果那个10%的亮橙色完全被深蓝淹没了。我把橙色扩大到15%,主色降到55%,立刻就有了画龙点睛的效果。朋友开玩笑说这就像做菜放盐——菜谱说放3克,但实际得看食材本身的味道。

说到底,设计是门讲感觉的手艺。数字可以借鉴,但不能盲从。下次你再用色彩比例时,不妨先问问自己:这个配色传达的情绪对吗?重点突出吗?整体协调吗?如果答案都是肯定的,管它是5:3:2还是7:2:1呢?

记住,所有法则都是用来打破的。真正的好设计,永远建立在敏锐的观察和不断的尝试上。比例可以给你个起点,但千万别让它成为终点。

说到打破比例规则,我突然想起去年帮一家独立书店做墙绘的经历。店主是个文艺青年,非要坚持用7:2:1的比例——70%的墨绿色,20%的原木色,10%的金色。结果施工到一半,整面墙活像棵圣诞树。最后我们当场调整,把金色缩减到5%,增加了15%的米白色过渡,瞬间就有了书香门第的沉稳感。

这事让我明白个道理:色彩比例就像做蛋糕的配方,面粉多了加水,水多了加面。实际操作时得随时保持敏感度。我现在的习惯是,先用6:3:1打底,然后像调试音效一样慢慢微调。比如做网页设计时,如果主导航用60%的深色,我会故意把重要按钮做成31%的亮色——就多这1%,用户的视线就会自然被吸引过去。

有个特别容易踩的坑是:很多人把”主色”简单理解成”面积最大的颜色”。其实主色应该是奠定整体基调的颜色,未必非得面积最大。去年设计的一组茶包装,主色调是青瓷色,但实际占比只有45%,反而用50%的留白来突出质感。客户最初觉得”比例不对”,上市后却因为这份留白的雅致成了爆款。

说到留白,这可能是最被低估的”颜色”。我认识个做极简设计的大神,他有个疯狂的理论:白色应该占90%,其他颜色共分10%。虽然极端,但他设计的手机APP确实有种呼吸感。有次我偷师学艺,在做健身餐包装时尝试80%白色+15%食物原色+5%文字,结果消费者反馈”看起来更新鲜健康”——你看,比例颠覆了,效果反而对了。

最近在做的儿童教育APP更离谱。产品经理非要每个界面至少用八种颜色,说符合儿童认知特点。我们硬着头皮试了各种比例组合,最后发现根本不能用传统思路——把60%主色拆成三个20%的邻近色,30%辅助色变成五个6%的对比色,剩下10%点缀色散落成小彩蛋。出来的效果意外地活泼又不杂乱,小朋友操作时真的会主动去点那些彩色元素。

所以啊,与其死记硬背6:3:1,不如培养自己的色彩直觉。我办公桌上永远摆着本 Pantone 色卡,没事就随手翻看。有次等咖啡时盯着焦糖色的渐变看了十分钟,后来这个观察直接用在了甜品品牌的升级方案里——拿铁色做主调不是因为它该占60%,而是因为这个颜色让人联想到第一口咖啡的温暖。

说到底,数字是冷的,设计是热的。下次再纠结比例时,不妨先把色块铺开,退后三步眯着眼看:哪个颜色在唱歌?哪个颜色在抢戏?哪个颜色躲起来了?调整到它们开始和谐对话的时候,那就是属于你的完美比例了。

色彩搭配中的6:3:1比例只是一个参考起点,而非绝对法则。实际运用时,色彩的情绪表达、视觉权重和整体协调性比机械的数字更重要。设计师应根据具体需求灵活调整比例,甚至打破常规——比如减少主色占比、增加留白,或拆解色块增强层次感。真正的关键在于培养色彩直觉,通过不断尝试和观察,找到最符合设计目标的平衡点。数字是工具,而好的设计永远是感性与理性的结合。