营销策略与品牌建设是企业发展的两大支柱,前者追求短期效果,后者注重长期价值。营销策略通过促销、广告等手段快速吸引消费者,而品牌建设则通过品质、服务和文化塑造持久的情感连接。两者相辅相成——营销为品牌扩大影响力,品牌为营销提供信任背书。过度依赖营销可能导致短期繁荣但缺乏忠诚度,忽视品牌则难以形成差异化优势。企业应根据发展阶段和市场环境,在短期爆发力和长期耐力之间找到平衡,才能在竞争中持续成长。

先说结论,营销策略和品牌建设的关系就像是一个人的两条腿——缺一不可,必须协调配合才能走得更远。营销策略是短期的战术动作,而品牌建设则是长期的战略投资,两者相辅相成才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

营销策略:短跑选手的爆发力

营销策略就像是一场精心策划的短跑比赛。它讲究的是在特定时间、特定市场环境下快速见效。打折促销、限时优惠、社交媒体病毒式传播,这些都是营销策略的常见手段。它们能在短时间内带来可观的销售数据和市场关注度。

记得去年冬天,我路过一家咖啡店,门口贴着”买一送一”的海报。作为一个咖啡爱好者,我毫不犹豫地走了进去。这就是典型的营销策略在发挥作用——通过即时优惠吸引顾客。但问题是,如果这家咖啡本身品质一般,服务态度差,即使有再诱人的促销活动,我也不会成为回头客。

营销策略最大的特点是可量化、可复制。你可以清楚地知道投入了多少广告费,带来了多少销售额,转化率是多少。这种即时反馈让很多企业着迷,特别是那些追求短期业绩的经理人。但过度依赖营销策略就像吃快餐——能快速填饱肚子,但长期来看对健康无益。

品牌建设:马拉松选手的耐力

相比之下,品牌建设更像是一场马拉松。它不追求立竿见影的效果,而是通过日积月累的努力在消费者心智中建立独特的认知和情感连接。品牌建设关注的是”你是谁”而不是”你卖什么”。

我有个朋友是苹果产品的忠实用户,问他为什么愿意花更多钱买配置可能不如竞争对手的苹果电脑,他说:”用苹果让我感觉自己属于某个群体,它代表了一种生活方式。”这就是品牌建设的魔力——它超越了产品本身的功能属性,创造了情感价值。

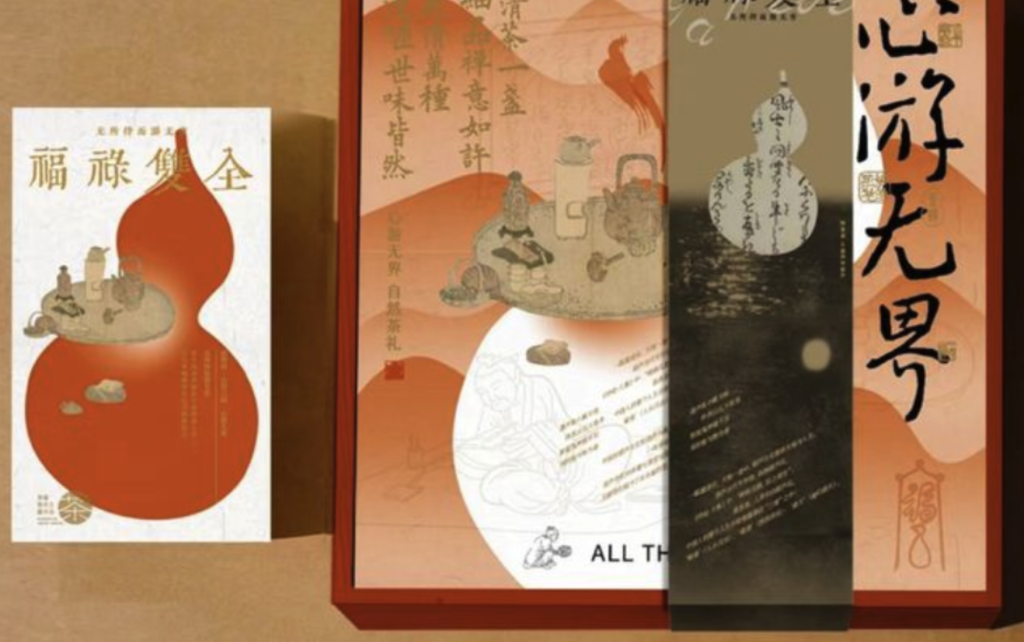

品牌建设的过程缓慢而艰难。它需要企业在产品质量、客户服务、企业文化等方方面面保持一致性。每一个与消费者接触的点都是品牌建设的机会——产品包装、客服电话、社交媒体回复,甚至是办公室的前台接待。这些看似微不足道的细节,长期积累下来就形成了消费者对品牌的整体印象。

两者的辩证关系

营销策略和品牌建设不是非此即彼的选择,而是需要巧妙平衡的艺术。只做品牌建设不做营销,就像只练长跑不练短跑——虽然耐力好,但缺乏爆发力;只做营销不做品牌,则相反,能快速冲刺但后劲不足。

理想的状态是:用品牌建设为营销策略提供背书,用营销策略为品牌建设扩大影响。举个例子,耐克通过”Just Do It”的品牌理念建立了强大的品牌资产,而具体的营销活动(如签约明星运动员、限量版球鞋发售)则不断强化这一品牌形象。

我观察到很多新兴品牌容易陷入一个误区:过度追求短期营销效果而忽视品牌建设。他们可能会因为一个成功的营销活动而一夜爆红,但如果没有坚实的品牌基础,这种热度往往难以持续。就像网红餐厅,靠抖音推广可能短期内门庭若市,但如果食物和服务跟不上,很快就会被消费者遗忘。

如何找到平衡点

找到营销策略和品牌建设的平衡点需要考虑企业的发展阶段和市场环境。初创企业资源有限,可能需要更侧重能带来现金流的营销活动;而成熟企业则应该投入更多资源在品牌建设上,以保持长期竞争力。

另一个关键是保持一致性。营销活动应该服务于品牌定位,而不是与之冲突。如果一个定位高端的化妆品品牌频繁进行大幅打折促销,长期来看会损害其高端形象。这就像一个人如果言行不一,很难赢得他人持久的信任。

最后,别忘了倾听消费者的声音。无论是营销策略还是品牌建设,最终目的都是满足消费者需求。定期收集消费者反馈,了解他们对品牌认知的变化,及时调整策略,才能在这场没有终点的马拉松中保持领先。

说到底,营销策略和品牌建设的关系就像是中国菜里的”火候”——需要根据食材和场合灵活调整。太过则焦,不及则生,找到那个恰到好处的平衡点,才能烹制出令人回味的美味佳肴。在这个信息爆炸的时代,消费者的注意力成为最稀缺的资源,只有将短期营销的爆发力和长期品牌的影响力结合起来,企业才能在激烈的市场竞争中持续成长。