在信息爆炸的时代,人们每天接收的视觉信息量远超文字。这种背景下,视觉符号以其直观、高效的传达能力,成为品牌与用户沟通的核心工具。作为视觉符号的集大成者,Logo设计不仅是品牌形象的浓缩表达,更是人类认知与审美逻辑的微观体现。从古埃及的象形文字到现代企业的品牌标识,图形符号始终在人类文明中扮演着信息载体的角色。本文将深入探讨Logo设计中图形符号的独特性、功能属性及其背后的设计哲学。

一、图形符号的认知逻辑:超越语言的信息传递

人类大脑对图像的识别速度比文字快6万倍,这一生理特性决定了图形符号在信息传递中的天然优势。Logo设计的核心在于通过图形建立视觉锚点,在用户心智中形成快速联想。

案例解析:

- 苹果公司的咬痕苹果图案,通过“残缺的圆”传递“不完美即完美”的品牌哲学,同时触发“知识之果”的隐喻。

- 耐克的“Swoosh”线条以0.35秒的视觉停留时间即可完成“运动”“胜利”的概念投射,其动态弧线暗含希腊胜利女神翅膀的抽象形态。

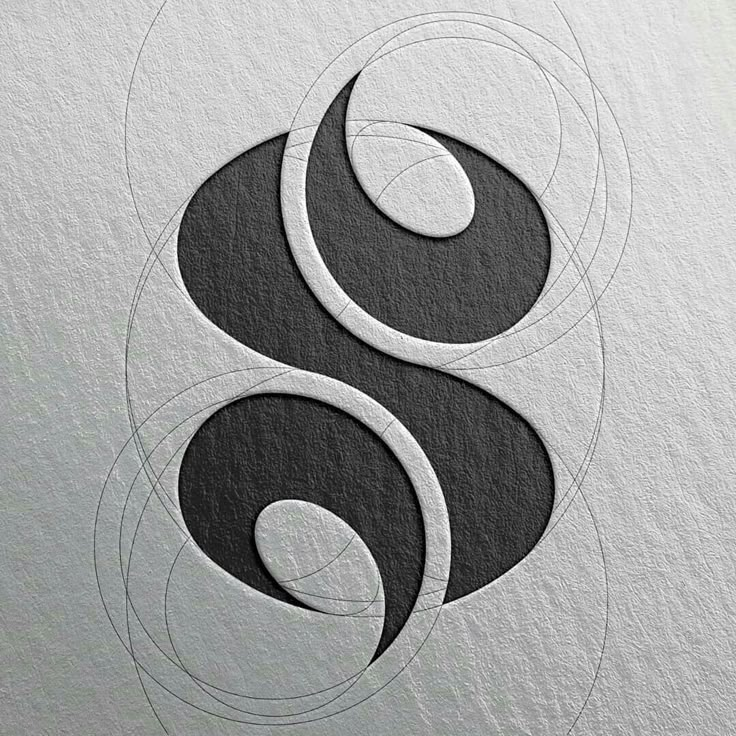

设计师通过格式塔心理学原理,利用闭合性原则(Closure)和连续性原则(Continuity),引导观者主动补全图形内涵。例如联邦快递Logo中隐藏的箭头符号,在初次观察时不易察觉,但一旦被发现便形成强烈的记忆烙印。

二、图形设计的四维特性:功能与美学的平衡术

成功的Logo图形需在四个维度上实现平衡:

- 可识别性:突破文化、语言的边界。如红十字会标志,通过几何对称的十字形实现全球共识。

- 适应性:从1cm²的移动端图标到10米高的户外广告均需保持清晰度。麦当劳的“M”字母拱门通过简化细节,确保任何比例下的视觉完整性。

- 隐喻性:图形需承载品牌核心价值。亚马逊的箭头从A指向Z,暗示“万物可达”,同时构成微笑曲线。

- 时代性:Logo图形随时代审美进化。星巴克人鱼图案历经5次迭代,从写实插画转为极简线条,反映数字化时代的视觉偏好。

设计工具演化:

从传统的手绘草图到参数化设计(Parametric Design),工具革新拓展了图形创意的边界。阿迪达斯的三条纹Logo通过算法生成无限变体,满足个性化营销需求。

三、图形背后的文化密码:符号的在地性表达

Logo图形是文化语境的视觉翻译器。设计师需在普世价值与地域特征间寻找平衡点:

- 中国银行的铜钱纹样融合汉字“中”的形态,体现金融属性与东方美学;

- 丰田汽车Logo的三椭圆结构,既象征“方向盘”“地球”,也隐含日文“トヨタ”的字形解构。

在全球化语境下,文化混合主义(Cultural Hybridity)成为新趋势。英国设计师Thomas Heatherwick为上海外滩金融中心设计的“会跳舞的房子”Logo,将西方解构主义与中国窗棂纹样融合,创造跨文化认同。

四、未来趋势:动态图形与体验重塑

随着AR/VR技术普及,Logo设计从静态图形转向四维体验:

- 谷歌的动态Logo可根据用户行为实时变化;

- 万事达卡取消文字,仅保留交叠的圆形色块,通过动态光影强化品牌感知。

这种演变倒逼设计师突破平面思维,在时空维度中重构视觉叙事逻辑。纽约MoMA的波浪形Logo在数字空间中可随观众移动产生形变,实现“观者参与式设计”。

符号即战略

在注意力经济时代,Logo早已超越装饰性功能,成为品牌战略的视觉外化。一个卓越的图形符号,既是美学创意的结晶,更是商业逻辑、文化洞察与认知科学的复合体。当设计师在草图上勾勒每一根线条时,实质上是在构建一座连接品牌灵魂与用户心智的隐形桥梁。这座桥梁的坚固程度,将决定品牌在激烈市场竞争中的生存高度。